马大猷的名字,很多人不熟悉。但他做的事,很多人都听过,有些还与每个人息息相关。

1959年,马大猷为人民大会堂做了音质设计,让站在人民大会堂每个角落的人都可以听得清演讲者发出的每一个音。

1962年,在马大猷的质疑下,知识分子得以“脱帽加冕”。

1973年,因为马大猷的提议,噪声与废水、废气、废渣一起,被列为环境污染四害之一。

在马大猷的晚年,他的名字多次出现在媒体上,出现的目的是批判科学界的浮躁风气,带着他名字的文章也因此很少“说好话”。

马大猷 声学所供图

马大猷是声学家,被誉为“中国现代声学的奠基人”。

声学研究离不开实验。现代声学和建筑声学的创始人赛宾,曾靠着一支风琴管、一双耳朵、一块机械手表,测出美国哈佛大学佛歌讲堂、桑德斯剧院等10多所厅堂的混响时间,由此提出混响时间公式,开启现代声学研究。

马大猷也重视实验。他的学生、中科院声学研究所(以下简称声学所)研究员田静对此深有体会。

马大猷(右)与田静合影。 图片来源:老科学家学术成长资料采集工程

1987年,田静成为马大猷的博士研究生,师生俩一个72岁、一个27岁。绝大部分时间,田静与马大猷保持着“爷孙”般的亲近。马大猷的办公桌对面有两把沙发椅,很多年长的师兄习惯了毕恭毕敬地站在桌头听吩咐,可每次田静一去,马大猷总会笑眯眯地先招呼他坐下再细谈。田静觉得这大概就是“隔辈亲”。

但因为实验的事,马大猷对田静发过一次火,令田静至今难忘。

田静是在南京大学拿到硕士学位并工作了几年之后才去做了马大猷的博士生,在之前的工作中,田静形成了“把问题从理论上先想透,然后再去做实验”的研究习惯,这和马大猷“实验先行”的研究风格恰好相反。对实验极其重视的马大猷,常批评田静“动手慢”。

有一次,老爷子真的急了,生气地说:“这就是你们的学风。”田静想都没想就顶了嘴:“这学风挺好的,想明白了再做。”师生俩之后好久没说话。几天后,老爷子看到田静主动交过去的实验结果才说:“我去看看你的实验进展吧。”

马大猷与学生的合影,很多都拍于实验室。这些实验室大都是马大猷亲手设计建造的。

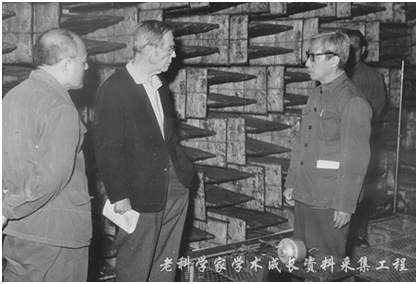

上世纪50年代,马大猷创立的中科院声学所声学实验室,是中国第一个专业声学实验室。

声学实验室里最有特色的实验设施之一是消声室。1956年,马大猷设计建设全消声室时,“消声室”三个字在全世界都算得上新名词。消声室是一种可以吸收回声的特殊实验室。假设一个人在空荡的房间里说一个“喂”字,可能会听到“喂哎哎”的声音,但在消声室里,“喂”就是“喂”,不拖泥带水。

全消声室建在一个钢筋混凝土的“大盒子”里,室内天花板、四面墙、地面上都装满尖劈,尖劈的外表面是铁丝网,里面装着具有吸声作用的玻璃棉,人只能站在地面尖劈上方用钢绳编成的大网上做实验,好像站在蹦床上一般。

1988年,马大猷又在声学所建了另一种消声室——半消声室。半消声室只有天花板和四面墙上有尖劈,地面是平整的,空间非常大,小轿车可以直接开进去做噪声功率检测。

1961年4月 马大猷教授(左三)同英国南安普顿大学纳吉教授(左二)在声学所消声室内。 图片来源:中国科学家博物馆网站

声学所还有一种与消声室恰好作用相反的实验室——混响室,也是马大猷设计建造的。与消声室正好相反,在混响室里,“喂”会变成拖拖拉拉的“喂哎哎哎哎”。这种实验室可以用来研究材料的吸声效果。混响室房间空荡荡,房顶上悬着一条条可以让声音来回反射的弯曲金属板,每一块金属板的大小、弧度、悬挂位置都是马大猷计算出来的。

除了建消声室、混响室之外,马大猷还在香山脚下建过一间高声强实验室。

那是为了服务人造卫星任务而建的。1965年,人造卫星研制任务启动。噪声会影响机械和工程安全,长时间处于高声强环境中,飞机铆钉会松动、蒙皮会破裂,人造卫星也会机械损坏、仪表失灵。高声强实验室是可以对卫星及其仪器设备进行声疲劳实验的地方。

实验室中用来模拟卫星发射噪声的设备名叫“气动扬声器”。气动扬声器可以达到160分贝,相当于100台喷气发动机同时工作。在护耳器不完备的条件下,马大猷与同事们夜以继日地赶,做了不少材料实验、航空部件实验、动物实验,得到的大量重要科研数据毫无保留地无偿提供给了有关部门。

消声室、混响室、高声强实验室……各种各样声学研究的实验室在马大猷的手里一个个出现,中国现代声学研究的“底子”也一点点厚起来。

声学所的全消声室现状。倪思洁/摄

马大猷也关注噪声的环境污染问题。为了了解噪声污染情况,马大猷哪里嘈杂去哪里。他背着声级计,带着学生去大马路、工厂、地铁……1966年,他组织了第一次北京市交通噪声调查研究,1972年又开展了地铁噪声的控制研究。

最终凭着扎实的数据,他在1973年的第一次全国环境保护会议上,提出在废水、废气、废渣之外,应将噪声列为环境污染四害之一。

在他的坚持下,1982年我国制定颁布《城市区域环境噪声标准》,1989年制定颁布《环境噪声污染防治条例》,1996年有了第一部《环境噪声污染防治法》。

自此,马路上不仅不再有刺耳尖锐的气动喇叭声,汽车也不得随意鸣笛,许多大城市的交通路口还装上了噪声级实时显示装置。

就在大家因为马大猷而远离噪声危害时,马大猷的耳朵坏了。

突变发生在1961年的一天。46岁的马大猷带着学生到北京西郊机场做噪声实验,以研究飞机制造中的噪声控制问题。

实验中,他们用铁锤猛烈敲打钢板,发出巨大的噪声。由于没有完备的护耳设备,实验回来之后,马大猷感到左耳听觉似乎不太好。再过几年,右耳的听力也开始下降。

60岁前后,马大猷不得不去配助听器。此时,爱做实验的马大猷成了自己的实验对象。

配助听器首先要做听力测试,受试者会被关在密闭房间里,头戴笨重的耳机,耳机发出由弱到强的“嘀”声。

听到“嘀”声后,受试者必须快速按下手柄按钮。“嘀”声常会与耳鸣声重叠,让人分不清到底是谁在响。

很多人不喜欢做听力测试,但马大猷偏要反复做,还给自己画听力曲线,直到最后把自己研究得明明白白:“在声音的频率为100赫兹时与正常人的听力差不多,到2000赫兹至3000赫兹时,就下降了几乎70分贝。”

工作中的马大猷。 声学所供图

爱“出怪主意”的马大猷

马大猷爱做实验,却不唯实验。

他说:“研究问题首先需要物理分析,解决问题只是数学上或实验上的技巧,根本的是物理学上的见识。”

他还说:“勤勤恳恳只能严格照章办事的人不适于搞基础研究工作。相反,思想活跃、往往异想天开并常出怪主意的人可能更为适合。”

马大猷就是个“常出怪主意”的人。

1937年,22岁的马大猷在清华留美公费生项目的支持下,赴美留学。在加利福尼亚大学洛杉矶分校的实验室里,马大猷结识了一位出生于中国的美国师兄——博鲁特。

博鲁特的研究方向是建筑声学,列出过一个矩形房间内简正波数目的公式,被大家视为一项很突出的成就。马大猷对博鲁特的研究成果很感兴趣,但总觉得这个公式有些烦琐,于是就常把公式放进脑子里转一转。

有一天,马大猷正在吃早饭,这个公式又在他脑子里转了起来。忽然,他灵机一动,想到了一个不同的处理方式。他拿起纸笔飞快地算啊写啊,最后,一个比博鲁特公式更简洁的公式出现在他面前。

到了教室后,他又当着大家的面演算一遍。大家先是一愣,随后便响起热烈的掌声。博鲁特也向他祝贺,承认马大猷这一开创性方法比自己的“更为有用”。

1938年秋天,马大猷和博鲁特分别在美国声学学会年会上宣读了各自的研究成果。年仅23岁的马大猷在国际舞台上一鸣惊人。直到今天,这个公式依然被印在波动声学的教科书里。

因马大猷在加利福尼亚大学洛杉矶分校的导师学术休假,马大猷转至哈佛大学求学。

1940年,他仅用两年时间就拿到了哈佛大学哲学博士学位。声学所供图

马大猷的另一项重要成就——微穿孔板理论,也是从怪主意的灵感中迸发出来的。

1966年,国家准备进行导弹发射试验。导弹发射时所产生的噪声会对导弹造成影响,马大猷担起了为导弹发射井设计吸声系统的重任。

在国际上,噪声等声音的吸收主要靠玻璃纤维、矿渣棉等多孔性材料,因为声波可以在材料的空隙中被摩擦和消耗掉。然而,这些材料遇火会熔,遇水即烂,无法用于导弹的噪声处理。

马大猷按照多孔性材料消声的原理,想出了一个办法——在板材上打微孔。

马大猷做出各种各样的微穿孔板,把它们放进不同类型的噪声环境里去做测试。可是,他的目标却并不是找出一块最适合的微穿孔板。

他列出各种类型板材与噪声条件的排列组合,依次试了两个多月,然后从山一样的数据中找出了规律。最后他给出了一个极其简单的公式——微穿孔板理论。

1992年,德国在波恩新建了联邦议会大厦。为了实现政治透明的隐喻,大厦的外墙全部用玻璃,就连屋顶用的也是半透明玻璃。12月,大厦投入使用,议会通过电视向全德国直播,然而,议长没说两句话,扩音系统就不响了。这一尴尬场面一度成为德国的丑闻。

技术人员仔细研究后发现,原来是因为讲话人处在大厅中心位置,扬声器高悬,讲话声音反馈太强,导致由计算机控制的扩声系统自动锁闭。

无奈之下,弗劳恩霍夫建筑物理研究所所长找到了当时正在那里进修的中国电声专家查雪琴,问她有没有办法解决这个问题。查雪琴脑海中浮现出了10多年前《中国科学》杂志上的一篇论文——《微观孔板声吸收结构的理论与设计》,作者正是马大猷。

为了验证马大猷的理论,查雪琴和正在德国的两位留学生,在一块钢板上钻孔做实验,他们发现,测量得到的数据与马大猷公式给出的理论计算完全吻合。

之后他们又按照马大猷的理论,在20厘米见方的有机玻璃板上打出几千个小孔,并将实验报告交给波恩的有关部门。

最终,这个让国际专家倍感陌生的设计方案从众多竞争者中脱颖而出。马大猷在1966年研究出来的理论,时隔20多年,成了波恩联邦议会大厦的救星。

曾有很多人好奇,为什么马大猷可以这么厉害?

马大猷从不吝啬于分享他的科研“秘诀”:“研究的前提,就是得先有充分的学习,得具备丰富的基础知识,又得比较全面地了解在某个领域里别人都做过什么工作、有些什么结果,孤陋寡闻的人最容易做一点儿工作就说‘首创’或‘填补空白’之类的话。”

“整个研究工作,要系统、要深入,还要特别注意不放过任何一个小的可能。我们在工作中常常会忽视一些现象,认为它虽然不太正常,但不是什么大问题。殊不知,有的时候就可能丢掉一个大问题。”

“既然要产生新思想、新知识,不通过完全集中精力认真思考是不可能办到的,到了下班时间就不再想了是不可能的,甚至在睡眠时间也常会想起重要问题,下意识并不完全停止活动。”

他的学生常常感慨“马先生的脑子里无时无刻不想着工作”。马大猷也承认自己“最大的兴趣就是工作”。有时,学生去老师家里做客,马大猷的妻子王荣和会和他们聊一些家长里短的琐事,氛围轻松活跃。可是聊不了几句,话题一不小心就会被马大猷带“偏”。王荣和常常笑着埋怨马大猷:“你看你说不了几句又讲工作。”

马大猷的最后一篇学术论文发表于2006年,研究的是微穿孔板的实际极限,那年他91岁。第二年10月,他因突发脑血栓住进北京医院,从此离开了办公室。

马大猷的直脾气是出了名的。

晚年时,常有人来找他为新书作序,他大多拒绝了,因为作序“只能说好话”。但是,2000年,他破天荒地自愿为一本研究蝉鸣的书作了序。

这本书的作者是他的忘年交——中科院生物物理研究所研究员蒋锦昌。蒋锦昌比马大猷小23岁,他们一个研究动物,一个研究声音。

蒋锦昌从1966年开始从事动物在地震前异常反应行为的研究。1976年唐山大地震发生之后,这一研究内容一时间成了热门。

1979年夏天,蒋锦昌在西双版纳为地震预报培训班讲课时,住处每天都有蝉声。从早晨6点叫到10点,又从傍晚5点叫到日落,每天准时如此。他好奇:为什么蝉那么小的身躯,有这么大的能量?它的发声机理是怎样的?它们之间又是如何通信的?

萌生了最初的研究兴趣后,蒋锦昌有些踟蹰,1981年他找到了马大猷。马大猷一听,觉得“十分有趣”,并鼓励他做下去,两人也由此相识。

20世纪80年代后期到90年代时,研究成果陆续出来,马大猷看了很高兴。由于研究条件有限,蒋锦昌研究时使用的仪器设备大多是自己设计制作的。

没想到,在蒋锦昌尝试着去报奖时,有人以研究装置太过简易为由否定了他的研究。

在“不先进”“没有用”等质疑声中,倔脾气的蒋锦昌依然不放弃,从1996年起,他系统地把研究成果写成书。然而,在寻找出版机会时,出版社提出“需要有权威专家的认可推荐”。

无奈之下,蒋锦昌再次找到马大猷。看完研究内容,听完倾诉,年逾八旬的马大猷立马答应给蒋锦昌写序。

在只有500字左右的书序中,马大猷隔空“开怼”:

“锦昌同志以近20年的时间,从简单条件开始,专攻一个重要课题,专心致志,孜孜不倦,作出重要成就,更是难能可贵。有些同志提倡基础研究,但希望很快得到实际应用;也有些搞研究工作的同志急于取得成果,稍有所得即不暇深入,这都不利于科学的发展。科学研究工作,质量是首要的。”

晚年的马大猷对我国科技界的浮躁情绪十分担忧,公开发表过多篇火药味十足的文章。

2005年,他在《科学时报》(现《中国科学报》)发表《国家实力根本源于基础研究》一文。

文中写道:“现在的科学家大多只知道直接为生产服务是研究工作,不知创新,更不知基础研究。”“有时看到一些科学家为引进日本产品还是德国产品而争论,我脸都红了。难道我们新中国成立50余年,科学水平就是这样?科学家就干这个?”

在谈到科研体制对于科研人员创造力的影响时,他说:“用行政领导方法领导科学工作的办法必须取消。科学家(包括教授)和技术家是基础研究的主要力量,必须保证他们在轻松、自由的环境中工作,实行学术自由,支持基础研究。”

由于忧心国家基础研究发展,他一连六次给时任国务院总理温家宝写信,呼吁加强基础研究工作,提高国家自主创新能力。

温家宝总理回信批示:“马老虽已高龄,仍然关心国家的科技事业,令人感佩。他关于基础研究和自主创新的观点和论述很有见地,所提意见也很中肯。基础研究是应用开发的先导和源泉。我赞成马老提出的重视和加强基础研究的意见。”

马大猷不爱“说好话”的性格并非晚年才有。早在20世纪60年代的全国科学技术工作会议上,他就因为不说客套话而有了“一马当先”的美誉。

1962年,全国科学技术工作会议在广州召开(也称为广州会议)。科技界到会代表有450人左右,马大猷被分在物理组。

会议开幕时,作为中央科学小组组长的聂荣臻说,“要尊重科学、尊重事实,大家有什么说什么”,还提出了“三不”,即“不扣帽子、不抓辫子、不打棍子”。

在第二天的讨论会上,马大猷率先发言:“昨天聂总报告‘三不’,不扣帽子,可是我们头上就有一顶大帽子——资产阶级知识分子。如果凭为谁服务来判断,那就不能说我们还在为资产阶级服务;如果说有资产阶级思想或者思想方法是资产阶级的,所以是资产阶级知识分子,那么脑子里的东西不是实物,是没法对证的。这个问题谁能从理论上说清楚?”

会议期间,周恩来总理来到广州,让参加会议的人一一表态。聂荣臻说,应当给知识分子摘掉资产阶级的帽子。时任中科院党组书记张劲夫也赞成。3月2日,周恩来总理向科学工作会议作报告时宣布,我国的知识分子一般不再是资产阶级的知识分子。

在接下去的会议中,又有小组讨论认为,“帽子”摘了,但还没有“加冕”。于是,3月5日和6日,陈毅副总理宣布,要为知识分子脱资产阶级知识分子之帽,加劳动人民知识分子之冕。

成功“脱帽加冕”后,马大猷和几位代表一起买来茅台酒举杯相庆。

马大猷的学生张家騄在为老师写人物传记时感慨:“当大家沐浴在改革开放及知识分子是工人阶级的一部分的政治春风中的时候,不应忘记马大猷在广州会议上发出的真诚勇敢的呼声。”

2012年7月17日8时40分,马大猷先生在北京医院逝世,享年97岁。

北京八宝山革命公墓告别大厅的门口,悬挂着黑色的挽联,上面写着“大道至简灼见真知老师学界巨擘,上善若水诤言良策先生当代鸿儒”。

这副挽联出自田静之手。“马先生说的很多话不好听,但都是出于良好的愿望,是为了国家好,为了民族好。”田静说。

作者:《中国科学报》 记者 倪思洁

来源:《中国科学报》 (2022-11-17 第4版 风范)

报道链接:https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2022/11/372036.shtm